第1回

アルドゥスに倣びて:八折り本を作る

第2回

ボルヘス「砂の本」を読む

第3回

ボルヘス「バベルの図書館」を読む

第4回

ボルヘスと焚書について

特別篇

川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話

第5回

「ボルヘス・オラル」を読む

第6回

ジャベス「書物への回帰」を読む

第7回

ジャベス「問いの書」を読む

第8回

書物のゆらめき:ページネーション考1

第9回

手稿から頁へ:ページネーション考2

第10回

本を読む子供:ベンヤミンと書物1

第11回

学級文庫:ベンヤミンと書物2

第12回

模倣、交感、井上有一:ベンヤミンと書物3

第13回

触覚と幼年期:ベンヤミンと書物4

[→目次トップへ]

第10回 本を読む子供 ベンヤミンと書物1

この「身体としての書物」という授業も後期にはいりましたが、今日はまず、これから論じてみようと思ういくつかの主題を、この場であらかじめ示唆しておきましょう。まずは、ヴァルター・ベンヤミンの『一方通行路』や『1900年頃のベルリンの幼年時代』といったテクストのなかで変奏される、書物論的な断章を徹底的に読み比べてみる、という試みをしたいと思います。これはベンヤミンにおける書物の思想が、きわめて特異なマテリアルな想像力、物質的想像力を媒介にして組み立てられていることの確認作業でもありますが、同時に、本によって幼少時代から育てられてきたひとつの知性が、自らは書物の出版という世界からなかば閉ざされた境遇のなかで、書物にたいしていかに深遠な思想的接近を試みていたかを明らかにしたいからです。そしてベンヤミンのつぎには、マルチニックの思想家にして詩人、小説家でもあるエドゥアール・グリッサンの書物としての全=世界論、つまりこれはマラルメによる書物論的テーゼをカリブ海においてひきついだものであるのですが、これを検討してみたい。それからさらに可能ならば、東南アジアやメソアメリカの先住民世界で、本/文書/書かれたテクストがどのような形態を持ち、どのような意味をになってきたのか、つまり前期でも詳細に論じてきたように、基本的にオーラリティに依拠して言語が音声メッセージによって精緻に体系化されている世界において、書物がいかなる存在でありうるかという問題も、この授業の枠組みで具体的に考察してみようと思っています。

そのうえで、「世界としての書物」があるかたちをとった事例を具体的にいくつか読んでいきたい。世界としての書物、世界の映し絵としての書物といった場合、われわれはただちにダンテの『神曲』であるとか、メルヴィルの『白鯨(モビー・ディック)』であるとか、ジョイスの『ユリシーズ』などを思い浮かべるわけですが、それらは言うまでもなく、文学史的にみてすでにさまざまな、それこそ無数の読解や研究がなされてきた「古典」です。つまりそこからはもうあたらしい作品解釈というのは発生しようがない、言い換えれば、そこではあらたな解釈とはすでにある解釈の解釈でしかない、反復や接ぎ木でしかない、というふうに考える人が多いでしょう。ところがこのような文学史的、もしくは文学研究的なアプローチは、これらの古典作品が書物そのものとしてどのようなメッセージを発しているのかという問題、いうなればそれが本としてもっている物理学(フィジックス)の部分にはほとんど無関心だったわけです。われわれはまさにそこに探求の航路を設定することで、まったくあたらしい批評の構えを創造しようとしている、といってもいいかもしれません。

今日はまず、ベンヤミンにおける「幼年期の本」という問題について考えてみましょう。ベンヤミンに「1900年頃のベルリンの幼年時代」というかれの生前には本にならなかったエッセイ集があります。ひとことでいえば、さまざまな幼年期のエピソードをたよりにして、非常にプライヴェートな私的な記憶を、通常「歴史」といわれるような社会の集合的な記憶にむすびつけてゆく、そういう試みですね。ベンヤミンはこの断章的テクストの一部を1932年から35年にかけてドイツ各地の新聞に寄稿していますが、未発表のものも含めて、ベンヤミンはそれらをまとめて一冊の本にしようと考えていました。かれはそれを、さまざまな段階でつねに一冊の書物の形態としてイメージし、また創造しようともしていたわけです。

ベンヤミンは1932年、リゾート地として有名な地中海のイビサ島に滞在します。そこで「ベルリン年代記」という原稿を書き上げました。これは、いわば「1900年頃のベルリンの幼年時代」の初期稿をなす作品で、その後の断片的にタイトルで分割された断章スタイルではなくて、ある程度一貫した叙述による回想記でした。その後ベンヤミンはベルリンにもどると、この「年代記」の徹底的な書きなおしの作業をはじめて、そこで最初に30篇ほどの断章からなる作品が構想されることになります。さらにそこから、複数の手書き原稿、タイプ打ち原稿に手書きの文章の修正が加えられたもの、目次構成・断章の数の変更など、さまざまな「異稿」のヴァージョンがうみだされていったことは、前期にみせたベンヤミン・アーカイヴの映像資料で確認しましたね。このあたりのテクストの変遷の過程を、あらためてホワイトボードに図示しておきましょうか。

初期稿 「ベルリン年代記」、1932年4−7月

異稿1「1900年頃のベルリンの幼年時代」、フェリーツィタス稿、1932年秋

異稿2「1900年頃のベルリンの幼年時代」、シュテファン稿、1932年末

異稿3「1900年頃のベルリンの幼年時代」、ギーセン稿、1932年12−1933年1月

「1900年頃のベルリンの幼年時代」、アドルノ稿(初版単行本)、1950年

「1900年頃のベルリンの幼年時代」、アドルノ=レクスロート稿(旧定本稿)、1962年

「1900年頃のベルリンの幼年時代」、最終稿、1981年

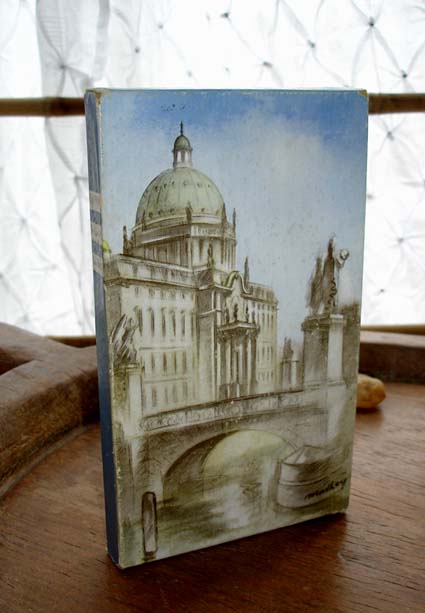

アドルノ稿というのは、その名の通り、ベンヤミンの友人である哲学者アドルノの手によって、1950年にドイツ・ズーアカンプ社から刊行された書物の原典です。この初版本は、シュプレー川にかかる橋から見たシャルロッテンブルク宮殿の淡彩が描かれた美しい函入りの書物です。これによって「1900年頃のベルリンの幼年時代」は、はじめて本として成立したわけですが、そこには38篇のエッセイがおさめられていました。アドルノ=レクスロート稿というものは、のちにズーアカンプ版のベンヤミン全集に最初に収録されたテクストで、アドルノ稿をもとにしてさらに別稿三篇が加えられたものです。これが長いあいだ「定本稿」(決定稿)と呼ばれていたものです。

ここで話が少しややこしくなるのですが、ベンヤミンの死後四十年以上もたった1981年になって、「ベルリンの幼年時代」の「最終稿」とみられるものが、パリの国立図書館で発見されることになります。1940年、ベンヤミンはナチスの追跡から逃れるためにパリを去ってスペイン経由でアメリカへの脱出をもくろむわけですが、そのときかれは、『パサージュ論』の草稿と『ベルリンの幼年時代』の最終稿を、当時国立図書館につとめていた思想家・作家のジョルジュ・バタイユに託します。このとき託された「ベルリンの幼年時代」の草稿には、ほかのヴァージョンにはないあたらしい序文がつけられ、正篇が30篇に圧縮され、そのあとに付録が2篇付されています。バタイユは、この原稿の存在を誰にも教えることなく、自分にもわからないようなかたちで図書館の片隅に隠しました。そして、この「最終稿」については完全に沈黙したままかれも死んでしまう。これは一見、託された原稿のあつかいとしては不用意な、危険なやりかたのようにも思えますが、バタイユはベンヤミンのこの「最終稿」がもつ思想的な重要性を当然するどくみぬいていたからこそ、それがナチスの手に渡らずにいつか誰かによって、本質的な読み手によって見い出される、そうした未来の発見可能性に賭ける、という手段をとったにちがいありません。

本を隠す、というのはボルヘスの「砂の本」のモチーフの一つでもありますが、バタイユが一冊の本の命運をどうやって守ろうとしたか、これは非常に興味深い物語です。隠すこと、忘れることによって、かえって本は失われずに未来に届けられる。特権的なかたちで一冊の書物を突出させて、たとえばガラスケースに陳列する、あるいは耐火金庫に保管・秘匿する、ということでかえって本の生命はうしなわれるのかもしれない・・・。本の所有や管理の論理にたいする重要な問題提起を、このエピソードはわれわれの思考に突きつけてきます。

ともかくこうやって、1981年の発見によって「最終稿」が決定稿になり、それまで定本稿とされてきたアドルノ=レクスロート稿が「旧定本稿」になるという経緯がありました。これをひとつのテクストが渡ってきた生涯の道筋としてみることも可能でしょう。ベンヤミンの頭脳の虚空に浮かぶ小宇宙(ミクロコスモス)としての本が、あるいは未だ本にならない前=書物のイメージが、さまざまなヴァージョンとして伸び縮みしながらあるひとつの生を、変幻する生命のかたちをみごとに生きのびた、ということです。そして最後、亡命中の死の直前に、一種の遺言としてひとつの決断が下される。それが、想起と記述をめぐるメカニズムについてのきわめて示唆的な序文のついた「最終稿」の手稿をついにバタイユの手にゆだねるという行為になったわけです。

ところで「1900年頃のベルリンの幼年時代」は、現在のドイツ語のズーアカンプ版全集では第四巻に収録されていて、ここでは一冊の独立した本として読むことはできません。けれどもこれとは別に、ズーアカンプ叢書版としてハードカバーの一冊本になった『1900年頃のベルリンの幼年時代』があり比較的容易に入手できます。この叢書版は最終稿を定本にしたものです。さらにズーアカンプのポケット版でも最終稿をもとにした『ベルリンの幼年時代』が刊行されていて、携帯に便利なサイズになっています。どちらの本にも、最終稿に収録されていない12の断章テクストが附録としてついています。どちらも特別に凝った造りをした本ではないのですが、叢書版などは太く長い布製のシオリが花布から伸びていて活字も重厚でとてもいい本です。ところが、私たちが親しむべき日本語環境になると、残念ながらこのベンヤミンの作品を「本」のかたちで所持し、読むことができなくなってしまうのです。一番古い日本語訳は晶文社版ベンヤミン著作集の第12巻(1971年刊)に小寺昭次郎訳で(ベルリン年代紀と並べて)収録されていましたが、これは最終稿発見前の翻訳なので当然旧定本稿からの翻訳です。次に出たのが最終稿をもとにした野村修訳でしたが、これも岩波文庫の『暴力批判論 ベンヤミンの仕事 1』(1994)の一部として収録されており、しかも抄訳でした。そしてもっとも新しいこのちくま学芸文庫版『ベンヤミン・コレクション 3』(1997)の一部に入った浅井健二郎訳による「ベルリンの幼年時代」のテクストも、旧定本稿とのあいだのテクストの異同についても詳細に訳し分け、最終稿からもれた初期稿もすべて訳されているのですが、いかんせん分厚いコレクションのなかの一部として持ち運び、読むことしかできないのです。

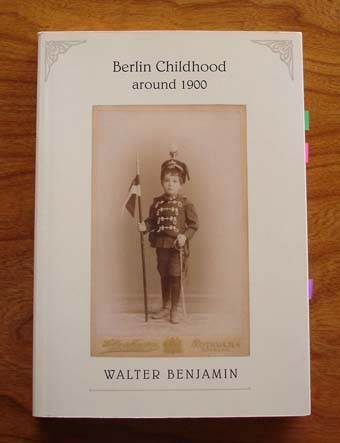

英語でも1996年からハーヴァード大学出版局から刊行された『ベンヤミン選集』四巻本(2002年に全巻完結)の第三巻末尾に収録されていただけでしたが、昨年ハーヴァード大学出版局はこれだけを抜き出してついに一冊の単行本として出版しました。最終稿32篇と、末尾に初期稿13篇の翻訳もついています。アドルノ稿を加味した目次だて、つまり1932年頃の時点でベンヤミンが想定していた「ベルリンの幼年時代」が書物としてどういう体裁のもにになりえたかも分かるようになっています。これが一冊の単行本としてあるのはとても嬉しい。今年ベルリンに行った時も、この英訳単行本をつねに持ち歩いていました。日本語でも、すくなくともまず、この作品だけを一本にまとめた単行本が出なければいけません。さらに欲を言えば、それぞれの異稿=ヴァージョンがそれぞれ書物になっていて、そのあいだにある微妙な差異を克明に読み比べてみる、ということができればもっと素晴らしいわけです。『1900年頃のベルリンの幼年時代』というテクストに関しては、それぞれの異稿をひとつの完結した本として読んでみたいという夢が、ぼくにはあるんです。たとえば、ベンヤミンの『一方通行路』はかれの生前に刊行された数少ない著作のひとつですが、またあとで述べますけど、このなかの一部のテクストは「ベルリンの幼年時代」の初期稿、三人称で書かれたその異稿のひとつとして考えることもできます。日本語版のベンヤミン・コレクションでは、「一方通行路」と「ベルリンの幼年時代」がおなじひとつの巻に収録されていますから、読み比べるためにはページを前後に行ったり来たりしなければならないからかなり煩雑で、詳細な読み比べの努力は途中で放棄せざるを得ません。

さきほどいったように、ベンヤミンのなかには小宇宙として、あるいは夢のかたちとしてしか存在しなかったいくつもの「ベルリンの幼年時代」の異稿がありました。そうしたいくつもの「本の可能態」を物理的な本として実際に具現化してみる、つまり書物というかたちにおいてふたたび思想化してみるという作業をやってみることができれば、それは非常にスリリングな体験になるでしょう。『一方通行路』と「ベルリン年代記」と「ベルリンの幼年時代」の異稿、アドルノ稿、アドルノ=レクスロート稿、最終稿を、それぞれ別の本として制作してみる、そうした作業は、それ自体がすぐれた批評行為になるはずです。未来における批評という営みの新たな方法は、こういう実践的なかたちを組み込んだ行為でしかありえないのではないかとすら、このごろぼくは思っています。

さて、その『一方通行路』。日本語では「通行路」とも「通交路」とも表記されることがありますが(この表記の機微については平出隆『多方通行路』[書肆山田、2004]が刺激的です)、これは1928年に一冊の書物としてベルリンで刊行されています。先ほども少しふれましたが、ベンヤミンの著作はほとんどかれの生前には刊行されていなくて、ほかには博士論文の『ドイツ・ロマン派における芸術批評の概念』(1920)、『ドイツ悲劇の根源』(1928)、そしてデートレフ・ホルツという名で発表した『ドイツの人びと』(1936)があるのみです。『一方通行路』の断章テクストの一部は、「ベルリンの幼年時代」のひとつの初期稿とみなすことができますが、しかしそこに書かれていることがベンヤミンの経験によるものなのかどうかはわからない、やや距離をもって三人称的な話法で書かれた断章集です。それが、私的領域への接近というかたちで一人称的な話法によってあらためて書きなおされたのが、「ベルリンの幼年時代」であると位置づけてもいいでしょう。

ともかく1928年刊行の『一方通行路』という作品あたりから、ベンヤミンは「断章」という特異なスタイルを先鋭化させていきます。記憶のなかのイメージを瞬時にことばに焼き付けてゆく、鮮烈なスナップショットのような文章のスタイルですね。そこにまさに「引き伸ばし写真」と題されたエッセイ群があって、さらにそのなかに「本を読む子ども」という見出しがついた非常にみじかい文章があるのですが、それは「ベルリンの幼年時代」の「幼年期の本」というエッセイに対応し、両者はおなじ出来事を語っています。『一方通行路』のなかの「引き伸ばし写真」という文章は、子どもたちのさまざまなちいさな行為、あるいは子どもたちをめぐる風景を素描したものですが、それこそ写真をぐーっと引き伸ばすことで、読み手のまえに細部がなまなましくせまってきて、通常の事物と事物との距離感や遠近法、感覚のディメンションが一気に変容してしまう、そうした不思議な魅力をもつ一連の文章です。ベンヤミンは『写真小史』という作品も書いていますが、まさに写真術というテクノロジーが人間の視覚を変容させつつある、そうした過渡期に生きた思想家であるがゆえに、「引き伸ばし写真」というようなタイトルが生まれたわけですね。ベンヤミンは、たとえば顕微鏡写真をつうじて、植物のような自然界の物質のなかから人為的に構成された幾何学模様が露になってゆくプロセスにするどく反応したりもしていました。

では、「引き伸ばし写真」のなかの「本を読む子供」というテクストを具体的にみていきましょう(引用は「ちくま学芸文庫」版ベンヤミン・コレクションからです)。まず冒頭は、こうはじまります。

「学級文庫から一冊本をもらう。」

これでは、誰が本を貰ったのか、人称があいまいでわかりませんよね。この部分は、またあとでみますが、「ベルリンの幼年時代」の「幼年期の本」になると、「私がいちばん好きだった本は、学級文庫からもらったものだった」というように明確な一人称の語りに変わっています。つづけます。

「低学年のクラスでは配給があるのだ。自分の希望を思い切って口にするのは、ときたまのことでしかない。欲しかった本が他人の手に渡るのを、うらめしく見やることが多い」

これは、子供というのは、まだ決まったタイトルの本を読みたいという確信をもっているわけではない、自分と本との関係性が今なお漠然としているということですね。みなさん自身が書物というものをいつ意識しはじめたか、考えてみてください。その後の自分の人生や思考のありかたを決定づけた本との出会いというものなら、たとえそれが現時点においてなかばねつ造されたフィクションの物語であっても、まあ誰でも一冊や二冊、語ることはできるでしょう。しかし、そうした書物は、本との最初の出会いからかなり時間がたってから、ずっとあとで出会っているものですよね。そうではなくて、それよりももっと以前の、言わばはじまりの本との出会いというものをわれわれは想起できるのか、これ、けっこう難しいと思うのですが、どうでしょう。

「ようやく自分の本を手に入れた。一週間のあいだ、風に舞うような文章の動きに、すっかり身を委ねていた。その動きは自分を、やさしく密やかに、ひしめきあって次から次へと、雪片のように、包みこんでくれた。かぎりない信頼の念を抱いて、そのなかへ歩み入った。本の静けさ、それは先へ先へと誘うのだった!」

「風に舞うように」とか「雪片のように」とか、物質的な想像力のなかで書物のイメージが語られてゆきます。「本の静けさ」という表現もあります。われわれは音読といって文字を声に出して読まないと意味が結ばれてゆかない、そういう読書の段階を誰もがくぐってきているわけですが、それがいつのまにか文字を黙読するように訓練されてゆく、という問題も一方であります。

「本の内容は、それほど大事ではなかった。というのも、自分でお話しをベッドのなかで考え出していた、まだそんな時分の読書だったのから」

そう、雪のように文章がふりつもるといっても、子供は一字一句ことばの意味みたいなものを解読しているわけではないんですね。物語の内容は「それほど大事ではない」。ということは、物語は自分のなかにタネさえまかれれば、自由自在にのびていってあちこちに機敏にとびはねてゆく、そういうものだったからです。自分だけの物語のヴァージョンを空想して、つまり自分だけの物語の道をつくって、その奥へどんどん分け入ってゆく、そういう道は、本の内容を理解すること、あらかじめ本につけられた道すじを「正確」にたどらされることで失われる何かですね。ベンヤミンみずから、この直後で「雪にかき消された道のあとを、子供はたどってゆく」と書いています。雪はしんしんと降りつもっているわけですから、徐々に書物のページの面につけられた物語の足跡はふりつもる雪によって消されてしまう、だからその足跡としての物語の筋は、子供にとってはまだ明瞭に、はっきりとはみえないものなのだ、ということでしょう。さて、この次が問題のちょっと謎めいた文です。

「読むときは、子供は両耳をふさぐ。本は、あまりに高すぎる机のうえに載っていて、ひとつの手が、いつもページのうえに置かれている」

学級文庫を家に持ち帰って、いよいよまちにまったページを開くことになるのでしょう。子供ですから、勉強机であれ食卓であれ、家にある机はどれも自分のからだのサイズに比べてすこし高く感じられる、というのはわかる。では、「ひとつの手が、いつもページのうえに置かれている」、とはどういうことでしょう? こういうところをあっさり読み飛ばしてはいけません。一見謎めいた細部でしばらく立ち止まって、その隠された意味を徹底的に考え抜いてみないかぎり、ベンヤミンを読むということにはなりません。「子供は両耳をふさぐ」というのは、1900年頃のベルリンでまさか親がはやく宿題しなさいなんて小言をいったりはしないでしょうが(笑)、まずは物語の音に耳をすませるために外界の雑音を遮断するという解釈でいいでしょう。ではつぎの、「ひとつの手が、いつもページのうえに置かれている」、これはどういうことですか? ふつう、両手で両耳をふさいでいたら、ページのうえに手は置けませんよね。手が三本ないと、そういうことはできない。あるいは、ベンヤミンの目には、常人の目には見えない子供の第三の手がみえたのかもしれませんね。ある意味で子供は、何本ものみえない手をもっていて、それをさまざまなに動かしながら世界にじかにふれているのですから。

しかし、まあここでは、耳を塞ぐという身ぶりとページのうえに手を置くという動作はとりあえず分けて考えましょう。耳を両手で塞ぐというのは比喩でもあり、本の物語に入り込みそのなかの雪の降り積む音に耳をすませる、ということをいっているのだと考えてもいいです。ですが、本の上に置かれた片手、というのは非常にリアルな像です。これはなんなのでしょう? なにかおもいだすことはありませんか?・・・そうです、まずは行を指でなぞって読む、そうした身ぶりが思いつきます。子供にとって、本を読むときにある行から次の行にスムースに移ることは意外に難しいんですね。だから、すぐに行をあやまって読み飛ばしてしまう。でもそれも黙読と同じで、いつのまにかわれわれは行末と次の行頭をつなぐ文章の読みかたを訓練されていくわけですが、ともかくそれ以前は一生懸命、行を指でなぞって読んだりする。しかし行をなぞる仕草である以上に、ここで暗示されているのは、おそらく生命をもったモノとしてのページや文字、その物質性に子供の手がじかに触れている、ということでしょうね。つまりそこではテクストがいまだ意味性や記号の世界に着地していない。テクストの物質性/肉体性に自分の肉体をかかわらせたいという純粋な欲望、しんしんと雪がふりつもる公園にいますぐにでも入っていきたいという衝動によって、子供は書物と相互に結ばれている、ということです。そのミメティックな感覚連関の先端が「手」なのです。すこしあとの、「子供は、もろもろの出来事と同じ空気を呼吸し、そしてすべての人物の息が、子供に吹きかかってくる」という文章にも、子供と本の世界との肉体的な相互交渉性のありかたが示唆されていますね。さきほど問いかけた、はじまりの本との出会いがなかなか思い出せないというのも、まさにこの点にかかっているわけで、つまりわれわれの記憶がすっかり言語化されているから、言語以前の書物との身体的なかかわりを忘却してしまっている、ということなのです。

さて、この「本を読む子供」という文章は、最後に「そして立ちあがるときに、読んだことが雪のように、体中に降り積もっている」という見事な一文で結ばれています。つまり、自分の理性の森のなかに、雪のようにしてすこしずつ文章がふりつもっていって、そこに淡くゆらめく書物の影のような像がすこしずつ忍びこんでくる、そうしたイメージでしょうか。

さてひきつづき、今度は「ベルリンの幼年時代」所収の「幼年期の本」というエッセイをみてみましょう。これはさきほどの「本を読む子供」が執筆されてから7、8年のあいだに書かれたテクストです。最後まで読んだ人はもうわかっているでしょうが、これはたしかに学級文庫の話からはじまるのですが、途中から、それよりも古い本の話題に変わるんですね。つまり学級文庫について語るうちに、ベンヤミンのなかでしだいに学級文庫以前の本、はじまりの本との出会いをめぐる淡い記憶がすこしずつよみがえってくる、そういう物語なんですね。

さて、「私がいちばん好きな本は・・・」と一人称ではじまるわけですが、この冒頭にすでにみられるような『一方通行路』から「ベルリンの幼年時代」への人称の変化については、さきほどもう指摘しておきました。以下やや駆け足でみていくと、「ページを繰った指の跡が付いていた」とか、「花布(はなぎれ)が汚れていた」とか、「小口には小さな段々や段丘ができる始末だった」とか、本の物質的な存在感が、さまざまな手がさまざまな外形的な痕跡を残してゆく様子とともに語られていって、これはまあ、みなさんわかると思います。ところが、例によって次が謎の一節です。

「他方、あちこちのページには、かつて字を覚え本を読み始めた頃私を絡め捕った、あの網になった細い糸が、秋空の木々の枝に漂う蜘蛛の糸のように掛かっていた」

さあ、これはいったいどういうことでしょうか? 残念ながら時間が来てしまったので、みなさんのほうにこの謎を投げ渡すようにして、今日はここでテクストを読むのを止めておきましょう。「あの網になった細い糸が、秋空の木々の枝に漂う蜘蛛の糸のように掛かっていた」、ここは非常に重要な細部なので、みなさん、この「糸」がいったい何ものであるのか、よく考えてきてください。「かつて字を覚え本を読み始めた頃」というのですから、さきほど言ったように意味性や記号の世界に着地する以前の本のかすかな像なのでしょうが、いずれにしてもベンヤミンのテクスト読解にたったひとつの唯一の正解があるわけではありません。それはつねに複数の多方向の読みにひらかれているわけですから、みなさんが抱く本以前の本のイメージにからめて、この「蜘蛛の糸」が何なのか、ぜひそれぞれの意見を来週聞かせてください。

(2007年10月9日、於東京外国語大学。聞き書き:浅野卓夫)

○ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション 3 記憶への旅』浅井健ニ郎(編訳)ちくま学芸文庫、1997.

[→目次トップへ]

最終稿による単行本(1987)

英語版(2006)

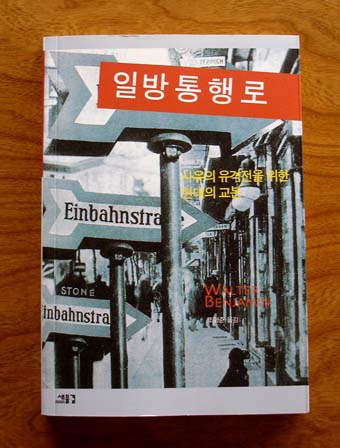

韓国語版(2007)