第1回

アルドゥスに倣びて:八折り本を作る

第2回

ボルヘス「砂の本」を読む

第3回

ボルヘス「バベルの図書館」を読む

第4回

ボルヘスと焚書について

特別篇

川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話

第5回

「ボルヘス・オラル」を読む

第6回

ジャベス「書物への回帰」を読む

第7回

ジャベス「問いの書」を読む

第8回

書物のゆらめき:ページネーション考1

第9回

手稿から頁へ:ページネーション考2

第10回

本を読む子供:ベンヤミンと書物1

第11回

学級文庫:ベンヤミンと書物2

第12回

模倣、交感、井上有一:ベンヤミンと書物3

第13回

触覚と幼年期:ベンヤミンと書物4

[→目次トップへ]

第9回 手稿から頁へ ページネーション考2

ページネーションという語が、単なるノンブル付けから版面の作成まで、その意味を拡張させてきた経緯について、先週話しました。つまりそれは、ページという単位を、本の本体(ボディ)として想定している概念だったといえます。

ところで、出版社の「版」って、どういう意味だとおもいますか。辞書を引けば、第一の意味として文字を彫った板、これは日本だと伝統的には木版、西欧だと活字がならぶ印字ケース、ほかにも写植の場合だと印画紙やフィルムなど、形態はいろいろあります。それから二番目の意味として、第一版、第二版などというときのエディション、改版というときの版のこと、とあるはずです。

一番目の意味だけを考えれば、版とは、インクをのせて紙に字を写す道具という具体的なモノとしてそこにあり、じつは活字の組まれたこの版こそが、出版社の唯一の実体的な財産だといえます。書籍というのは版のアウトプットに過ぎなくて、商品としての本はどんどん外にはけて、流通していかないと出版社や本屋は在庫をかかえてしまって困ってしまうわけですね。そういう意味では、本は一面においては貨幣に似ていなくもない。ともかく出版社のアイデンティティとは、ある意味では本の所有ではなくむしろ版の所有にある、といっていいでしょう。

ところで、版はページの構造にかならずしもとらわれません。

四つ折でも八つ折でもいいのですが、版においては、一枚の紙の表裏に正しい版面が印刷されていること、そして活字の字間や行間が正しく配置されて印刷されること、表裏の行がきちんとかさなることが重要なポイントのひとつです。現代日本の出版ではこのあたりの技術的な問題が生じることはまずありませんが、表裏の行がずれていて裏のページの行が表の行間に完全にすかしみえてしまうと、ページを繰る行為は思いのほか苦痛になるでしょう。ページの表裏、すなわち一丁を単位とする構造への配慮が版という実体の背後にあるわけです。

したがって出版社や印刷会社にとって、重要な技術単位はページではなく丁です。本を製作する側の論理には、丁だてを基本にして発想されている部分がある。ところが、読者にとって紙の裏に何がどのように書かれ配置されているかは、少なくとも読書行為にとっては問題にならない。というよりもむしろ知らないからこそ読む楽しみが生まれるわけです。読者側の認識に立ってみると、本の本体はページ、さらにいえば見開きページということになるでしょう。ページを本の本体としてみるか、丁を本の主要な要素として発想するか、この基本的な違いが読者と出版社の視点を分ける一つの要素で、その中間にデザイナーがいる、と考えることもできます。

つまりブックデザイナーは、丁とページを同時に思考し、トータルに認識することで本の作り手と読み手を媒介する存在だといえます。そしてページネーションという概念は、本を製作する側のみならず、それを読み、使用し、考える側から書物の技術思想を再考するための概念だ、ともいえそうです。

手書きの原稿が、デザイン化という移行をへてページになることはすでにはなしましたが、そこにもまた「揺れ」がおこっている---Magister dixit(師は言われた)という格言に込められた解釈の飛躍のような、ある種の創造的な出来事がおこっています。

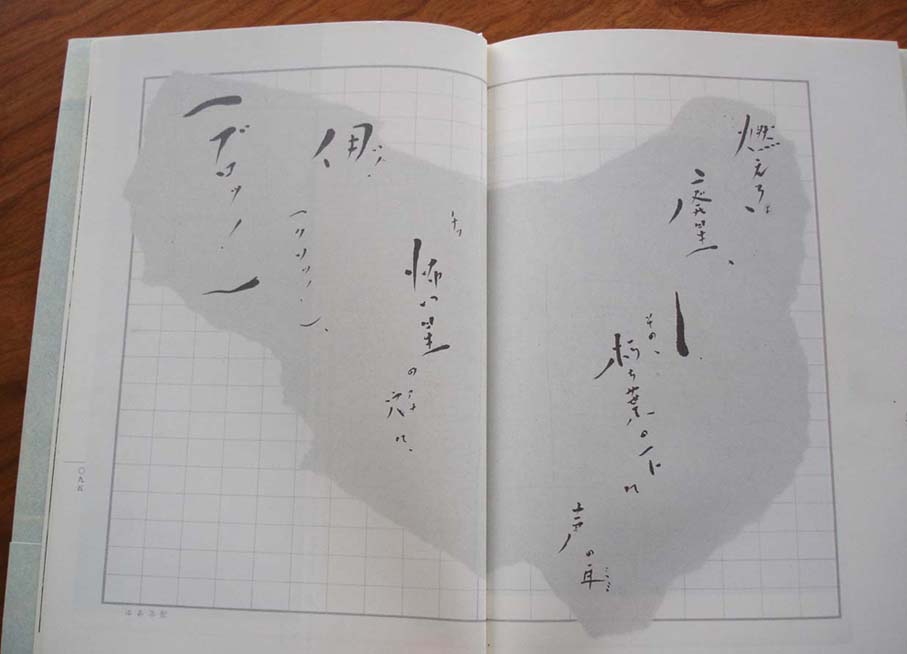

先週みなさんに宿題としてページネーションしてもらった、吉増剛造さんの手稿をみてみましょうか。

吉増さんはだいたいいつもA3大判の原稿用紙をつかうのですが、この作品に関しては、大小二種類の筆で執筆しているようですね。ただ、吉増さんは、通常の道具を通常の使用法に則って使用するということをおよそしない人だ、ということは、この手書きの原稿を見ればすぐにわかることです。とりわけこの詩の自筆原稿を素材にしてページネーションについて考えることで、読み方や解釈の個人差がいろいろ出てきてとても面白いことになります。

まず、冒頭の「燃えろ」の下にある、読点かしみのようなものを何と読むのか。

「よ」と読んだ人もいるようですし、「は」と読んだ人もいるようです。

ですが、左にずれた「、」とそのとなりに何か文字を書こうとしてグシャグシャっと消した跡が残っている、なんていうふうにも読めますよね。これは、たぶんそういうことなんです。

ちょっと寄り道のような話題ですが、手稿などで下に何が書いてあるかわかるように線を引いて訂正することを、「見セ消チ」といいます。訂正前の文字を見せながら消す、という意味ですね。印刷技術の普及前に、写本などで写した原稿に誤りがあるときに、この「見セ消チ」がよく使われました。そもそも、他人の手稿を一字一句精確に同定できない場合も多く、その場合、「見セ消チ」にすることは、自分の以前の解釈の痕跡を残しておくことで、複数の解釈可能性について自分が考えていたことを示すという、とても洗練された書字法のひとつです。さて、本のような印刷物には校正という作業が必ずあるのですが、ページの見開き状態で印刷されたゲラ刷り(校正紙)というのがあって、著者の手によって初校、再校、三校、場合によっては四校と推敲・訂正のプロセスをへて、最後に校閲者と編集者が最終的なチェックをして、それでよければ校了となって、印刷にかかります。

「見セ消チ」にはなしをもどすと、たとえば初校で「日」という字を直そうとするときは、文字を全部消してしまわないで、「日」として「→月」と余白に書き込みます。ところが、再校段階で考え直して、やっぱり「月」よりも「日」のほうがよかったとなると、こんどは「月」にバツを入れたりしてその上に「イキ」と書いておきます。そうすると、三校のゲラでは「日」にもどって印刷されてきます。学術論文などではあまり起こらないことですが、詩や小説、批評といった領域ではこのように表現を行ったり来たりさまようこと、修正まえの状態にもう一度語句をもどすということはしょっちゅうあります。

見セ消チとは、このようにして書き手の思考の流れや展開の痕跡を残しておくという意味があります。自分自身にとってトレーサビリティを残す、ということですね。だがこれは書き手にとってだけではなく、他人にとってのトレーサビリティでもあります。作家や詩人の手稿の詳細なテクスト研究などは、この「見セ消チ」の箇所の変異にひとつの焦点を当てた研究になることが多いのです。宮澤賢治の校本版全集(筑摩書房)などは、こうしたテクストの変異にたいする研究だけで、本文の倍以上の分量をとっていたりします。いまではたしかにコンピューターのワープロソフトにも推敲の変更履歴がでたりしますが、せいぜい何回かの変更箇所をさかのぼることができるだけで、その起源まで推敲や校正の跡を完全にたどることは出来ません。書き手の、逡巡や迷いなどを伝える筆蹟のような身体的要素もないので、ただたんに文字の変更履歴というデータだけでその背後のプロセスを推し量ることはほとんどできないのです。思考や意識・情動のトレーサビリティという観点でいえば、ディジタル環境のほうがはるかに退化している、ということになります。

さて、吉増さんの作品にもどりましょう。

「廃星、」とつづいて、それからどろっとした黒い染みのような縦棒があって、「その、/朽ち葉の下」、次は「に」と読むのでしょうね・・・「声の耳(カタカナのルビでミミ)」とあって、「チッ/怖い星/の/穴(これもカタカナのルビでアナ)に、」・・・。ちなみに、ルビというのは、西欧語にはない、日本語のエクリチュール体系に固有の記号です。

さて、このつぎが編集者とブックデザイナーを悩ませる最大の問題です(笑)。

ここの部分の解釈でいちばんよくあるのが、「伊」という漢字に、ひらがなで「い」とルビがふってあって、そのルビに「!(エクスクラメーションマーク)」がぶらさがっている、というものでしょう。ところが、よくみてください。「!」の右上になにやら黒い染みがふたつ、ついていますよね・・・。これを、「!」にふされた濁点だ、と読んでも、吉増語の解釈としては十分に成り立つはずです。この詩人は、「あ」という文字に濁点をつける、ということぐらいはごく普通にしてもおかしくない詩人ですから。

ほかにこの部分を、ふたつの「!」にはさまれた「月」と解釈してページネートしている人もいますね。これは、非常におもしろい、斬新な解釈です。

いずれにせよ、これは「伊」という漢字としてはあきらかにおかしいつくりをしていて、というか「伊」ならざる何ものかへの解体と変容を志向している文字であることはあきらかです。

最後は「(クソッ!)、/(ブロッ!)」となっています。「(ブロッ!)」というのは、アイルランドの古語で土手を意味する「Brough」からきていて、吉増さんはこの音をてがかりにして一連の詩作品を書き継いでいます。ところで、「ブロッ!」は「グロッ!」にもみえますし、最初の一文字をひらがなであると解釈すれば「でロッ!」と読めなくもない。蛇のようなにょろっとした閉じかっこも何だかおかしいですよね。

これでわかるように、詩作品をページネーションするということは、絶対的に正しい唯一の解釈を追求し、確定することではありません。そこでは、機械的で自動的な転写の技術よりも、豊饒なる「ゆれ」をまえにして解釈しながら考える創造的な態度、つまり「読み」の自由度を最大限高めることが要求されます。ということは、読者に詩集としてさし出される印刷本は、ある読みによって構造化されたひとつのヴァージョンでしかなく、もしかしたら詩人はそれに十分満足することはできないのかもしれません。

吉増剛造さんが、朗読パフォーマンスや映像作品といったかたちで、一度出来上がった詩集をあれほど懸命に演じ直し、解体し、つくりかえようとしているのも、トータルな物質としての詩のもつ多様性が本という一形態に収束してしまうことにつよい危機感をもっているからでしょう。吉増さんは、そういう意味で、たえず書物化された詩を解体し再構築しようとしている詩人なんですね。

手稿のページネーションという問題に関連する、いくつかの資料を最後にざっとみておきましょう。

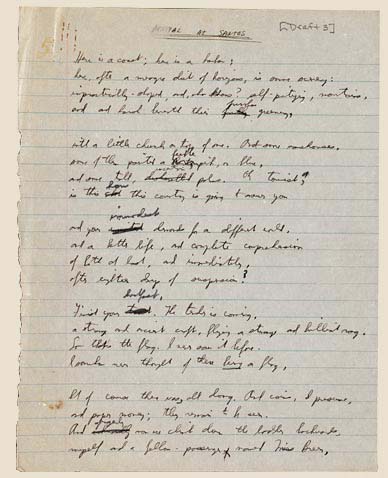

まずは、エリザベス・ビショップの詩「One Art」。

「一芸」とでも訳せばいいのでしょうか、「失うという技を身につけることは、それほど難しいことではない」という有名な書き出しからはじまる作品です。15年ほどブラジルで生活を共にした彼女の女ともだち--ビショップはレズビアンでしたから、恋人といったほうがいいでしょう--であるロタ・ソアレスが亡くなったあとに書かれた、深い喪失のトーンにつらぬかれた詩です。

ここではあえて、内容について多言を弄することはしません。ビショップの手紙や手稿を編纂した英語の本から、この「One Art」の2番目の草稿と、16番目の草稿、そして刊行された詩集にページネーションされた版面を資料としてコピーしてきたので、各自でそれぞれのヴァージョンのちがいをみながら、ぜひこの詩作品そのものもじっくり読んでみて下さい。

ひとつ指摘しておくと、「One Art」では、英語ではマニュスクリプトといいならわしますけど、9番目の草稿からタイプ打ちの原稿にかわります。タイプ打ちの原稿というのは、いわば手稿と印刷本とのあいだの中間形態です。手書きの原稿が、ある時点で印字されたテクストとして固定化されはじめる、というのは西欧的なエクリチュールに固有の身ぶりですね。しかし、それはまだ、タイプのキーを手で打つという、きわめてプリミティヴな身体動作の影を宿しているので、活字として固定化される以前の、手書き稿的な揺れをもいまだ充分に抱えています。

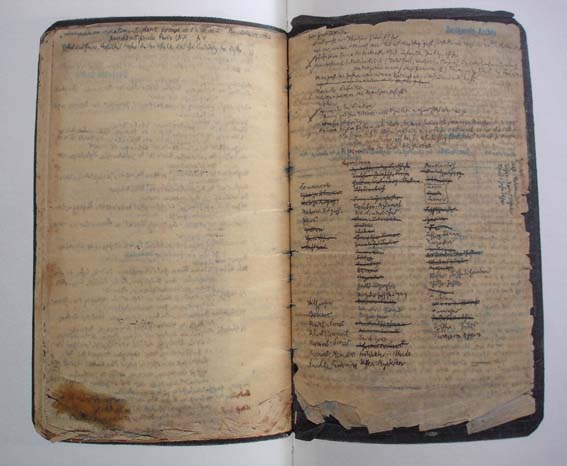

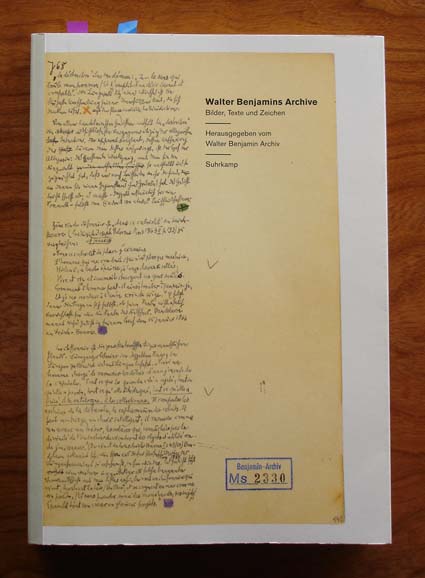

次にみるのは、ヴァルター・ベンヤミンの手稿、というかノートです。

ベンヤミンは生前、書籍のかたちとしては『一方通行路』と『ドイツ悲劇の根源』、そしてデートレフ・ホルツ名義で出版した『ドイツの人びと』など2、3冊の著作しか刊行しなかった人ですから、いまわれわれが読むベンヤミンの著作は、どれも手稿として残されていたものが、ベンヤミンの死後、友人であったアドルノらの尽力によって出版されたものです。ユダヤ人であるベンヤミンは、ナチスの台頭とともにドイツからフランスに亡命するなど、生涯を移動に暮らすことが多かったので、こうした革張りのノートだけでなく、ホテルの便せんなどにも原稿を書いたりしていました。

ベルリンのヴァルター・ベンヤミン・アルヒーフが最近、図版入りのかれの手稿に関するくわしい本を出して、このあいだライプチヒに行ったときに買ってきました。こういう書物は、テクストをそれが生成される瞬間の物質感--手触りとか筆致、それを書いているときの息づかいまで感じられるような、はじまりの状態にもどすようなこころみです。革張りのノートの文字をみてみると、冒頭にドイツ語で「スペイン、1932」とありますから、まだ邦訳のない同題のエッセイの原稿であることがわかりますが、裏の文字がおもてににじみ出してきていて、すさまじいですね・・・。

通常は手稿が解読され、印刷の版のためにページネートされて本になるわけですが、ベンヤミン・アルヒーフのこの本のような、手稿そのものを書物の形態に再現しながらテクストというものの触覚的な本質について考える本は、どこかで印刷本から手稿への回帰の可能性を志向している、といえるかもしれません。すると、手稿とページとは手を媒介にして永遠の円環で結ばれていることになるわけで、本というのはやはりじつに不思議な身体的メディアです。

さらに、インターネット上の電子図書館である青空文庫から、折口信夫の「死者の書」をダウンロードして、三とおりにページネーションしてみた資料も配っておきました。

1番目は、A4横向きの紙にごく常識的な行詰めで印刷したもの。2番目は、一行17、8文字ぐらいにしてみじかく詰めたもの。そして3番目は、A4縦向きの紙に一行100文字ぐらい詰めたものがあります。

この三つのページネーションのタイプを見比べれば、テクストはまったく同一であるにもかかわらず、ページネーションがテクストの作品性を決定づける、ということがよくわかると思います。

つまり、テクスト=作品ではない。

ページネーションは、ときにテクストの作品性をおびやかします。この「死者の書」のページネーションのこころみの2番目の資料タイプは、すでに何となく散文詩のようにもみえますが、これがもし一行5字詰めだったりすると、あまりにも改行が多すぎて意味がたどれなくなるでしょうね。逆に、3番目のタイプになると、一行200字詰めとかもっと長くなればなるほど、行末から次にどの行にいけばいいのか迷うことが多くなって、ようするに物理的な意味で「読めなく」なるはずです。

ページネーションとは、ページをどのように読ませるか、ページをどのようにみせるかを決定するばかりか、テクストの作品性そのものを決定し、創造する--このことをおそらく世界で最初に自覚的に考えたのが、前回すこしふれたウィリアム・モリスでした・・・。

残念ながらここで時間も来てしまったので、前期の書物論はここで終わります。夏休みのあいだに、資料として取り上げたモリスの『理想の書物』、とくに「ケルムスコット・プレス設立趣意書」という1896年に発表されたエッセイをかならず読んでおいて下さい。それでは、また秋学期に。

(2007年7月17日、於東京外国語大学「表象文化論演習」。聞き書き:浅野卓夫)

●吉増剛造『何処にもない木』試論社、2006。

○Elizabeth Bishop. Edgar Allan Poe & the Juke-Box: Uncollected Poems, Drafts, and Fragments. New York: FSG, 2006.

○Walter Benjamin Archive(Hg.). Walter Benjamins Archive: Bilder, Texte und Zeichen.Suhrkamp, 2006.

○ウィリアム・モリス『理想の書物』川端康雄訳、ちくま学芸文庫、2006。

[→目次トップへ]